网上传言:发烧是一件好事,是真的吗?发热是再常见不过的症状了,可是大多数人对它并没有正确的了解,那么,让我们来一起学习一下吧。

1.人的正常体温是多少?

正常人的体温根据测量部位的不同会有所差异:

腋窝:36.0-37.0℃ 平均值:36.5℃

口腔:36.3-37.2℃ 平均值:37.0℃

直肠:36.5-37.7℃ 平均值:37.5℃

体温是人体相对稳定的指标,在正常范围内波动,正常情况下,体温也会受一些外界因素的影响,如运动、进食、情绪、环境、时间等,都会对体温产生轻微的影响,比如,人在24小时内体温的变化幅度约为0.5-1.0℃,一般清晨2:00-6:00时最低,下午14:00-20:00时最高。人体的体温调节中枢为下丘脑,负责调节人的体温。

2.什么是发热?

发热本身并不是疾病,而是一种症状。其实,它实际上是体内抵抗感染的机制之一。 一般而言,当腋下温度超过37.0℃或口腔温度超过37.3℃,一昼夜体温波动在1℃以上可称为发热。按照发热的程度可以分为(以口腔温度为标准):

低热:37.3-38.0℃

中热:38.1-39.0℃

高热:39.1-41.0℃

超高热:41.0℃以上

发热时,人体会出现水分流失增加、口唇干燥、发冷、寒战、呼吸脉搏加快、头晕等多种身体不适。

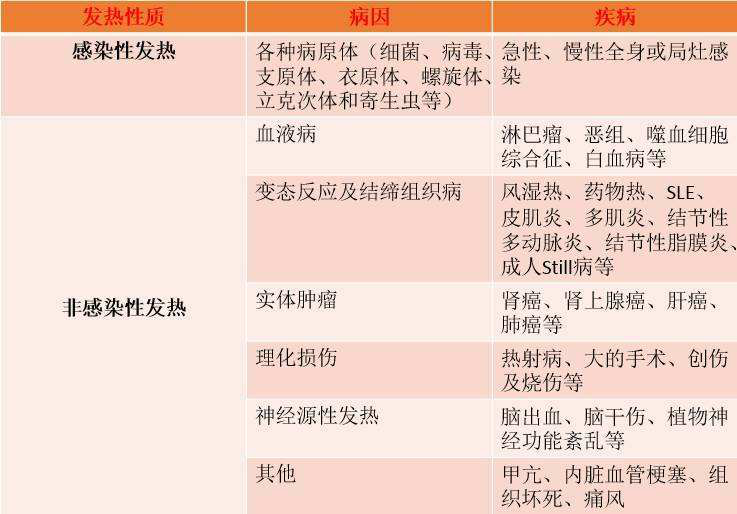

3.发热的原因有哪些?

发热是由于发热激活物作用于机体,进而导致内生致热原的产生并入脑作用于体温调节中枢,更进而导致发热中枢介质的释放,继而引起调定点的改变,最终引起发热。人体在疾病、药物、创伤、感染等其他因素下,体温调节中枢功能受到影响,会出现体温异常升高。如:肺炎、活动性肺结核、急性感染、甚至是中暑等情况,体温都会异常升高。

4.发热有什么好处?

一提起发热(发烧),绝大多数人都会认为是生病的表现症状,对人的身体是百害而无一利的,于是只想着如何用药物把体温降下来。其实,一定限度内的发热是人体抵抗疾病的生理性防御反应。这时,白细胞增多,抗体生成活跃,肝脏的解毒功能增强,物质代谢速度加快,能使病人的抵抗力有所提高。这些变化有利于消灭致病因素,使人体恢复健康。因此,在很多急性病中,体温升高往往表示人体有良好的反应能力。偶尔的发热发烧对身体还是有好处的,具体什么情况请看以下内容。

1.身体把体温升至高于很多病原体生长的最适温度,降低其生长速度,从而减少机体面对的病原体数量;

2.发烧引起的高温会使病毒的酶或毒素失活;

3.发烧加快体内化学反应速度来提高免疫反应水平。免疫系统加快攻击病原体,缩短感染的过程;

4.发烧会使病人感觉生病了,在这种情况下,病人很可能会去休息,防止机体被进一步破坏,同时有更多的体能来对付感染。

5.发热也是有危害的!

病理条件下的体温升高叫做发热(也称发烧)。引起发热的原因很多,其中较常见的一种原因是由于人体感染了病原体,如患了传染病。根据体温升高的程度,可以将发热分为以下四种:低热(38 ℃以下)、中等热(38~39 ℃)、高热(39~40 ℃)和超高热(41 ℃以上)。

发热对人体的影响既有有利的一面,又有不利的一面。体温过高和长期发热会使病人的一些生理功能紊乱,例如,由于神经系统的功能障碍,可使病人出现烦躁、谵语、幻觉,甚至抽搐。这种情况在小儿更容易发生。已经证明,体温超过41 ℃,体温调节中枢就会丧失调节体温的能力;等到体温达到43 ℃,只要几小时病人就会因体温过高而死亡。由于循环系统的功能障碍,可引起心跳加快,一般成年人体温每升高1 ℃,心率每分内就增加10次,儿童可增加15次。此外,还要消耗大量的物质和能量。这些都对人体不利。因此,遇到病人发高热,就应该立即请医生诊断、治疗。

6.发热时需要注意些什么?

发热本身可由多类疾病,如感染、肿瘤、自身免疫病和血液病等疾病引起,无法明确归类,准确地了解发热原因是治疗疾病的关键因素。在诊断未明确之前,不应盲目用解热镇痛剂,否则会掩盖病情,延误诊治。当然,热度过高或持久发热不仅消耗体力,还可引起头痛、失眠、谵妄及昏迷。小儿高热易致惊厥,需应用解热镇痛剂,降低体温,缓解高热带来的并发症,但不能根除病因。如高热不退,应及时到医院诊治。

上呼吸道感染者用药同时应注意休息,多饮水,保持室内空气流通。支气管炎、肺炎病人也可雾化帮助排痰。另外,要注意休息、保暖、多饮水和进食高热量易消化食物。

特别要提醒的是发热本身是机体免疫力的一种反应,并非都是坏事,因此,退热不宜过早过快,尤其是低热(38℃以下),一般不主张用解热镇痛剂。

物理降温方法:退热时,用药量不宜过大,使体温骤然下降,否则,病人会出现大汗淋漓,容易出现虚脱,发生危险。

来院导航

来院导航